2024.11.13

開催レポート「地域創生セミナー 2024 未来を共に「創る」~魅力的な地域であり続けるために~」

フューチャー株式会社が運営する社会貢献団体「フューチャー イノベーション フォーラム」(FIF)は2024年10月1日(火)、地域創生セミナー『未来を共に「創る」~魅力的な地域であり続けるために~』を開催しました。本記事では内容の一部を紹介します。

「地域創生セミナー 2024」概要

FIFは2006年の設立以来、「イノベーションで人と社会を豊かに」をコンセプトに産官学民で連携し社会貢献活動を推進しています。

「地域創生」に焦点を当てたセミナーとして3回目となる今回は、尾畑酒造株式会社 尾畑留美子様、株式会社南紀白浜エアポート 岡田信一郎様にご登壇いただき、地域の未来価値を高めるために必要なエッセンスを示唆いただきました。

プログラム

[講演1]佐渡の循環を促す持続可能な酒造り

「真野鶴」五代目蔵元/尾畑酒造株式会社 専務取締役 尾畑 留美子様

[講演2]空港を拠点にした地域創生〜空港を超えた空港の役割

株式会社南紀白浜エアポート 代表取締役社長 岡田 信一郎様

[パネルディスカッション]地域が中核となる価値創造とは

モデレーター:フューチャー株式会社 取締役 最高サステナビリティ責任者 山岡 浩巳

佐渡の循環を促す持続可能な酒造り

尾畑酒造 尾畑 留美子様

東京の大学を卒業してから映画業界で7年ほど働き、1995年に父の病気をきっかけに佐渡に戻り実家の尾畑酒造「真野鶴」五代目蔵元を継ぎました。東京出身の夫と共に佐渡の個性を活かしたお酒造りに取り組んでいます。

地域の魅力を「醸す」学校蔵プロジェクト

地域の魅力をさらに醸成していくプロジェクトとして始めたのが、廃校となる小学校の旧校舎を活用した「学校蔵」プロジェクトです。とてもきれいな夕日が見られる素敵な校舎をなんとか残したいと思い、2011年に佐渡市から借り受け、地域の魅力を「醸す」場所として再生させることにしました。

循環を生み出す4つの柱

- 酒造り オール佐渡産の原材料を使用

- 共生 佐渡の太陽光をエネルギーとして利用

- 交流 多様な世代が集まり交流する場を企画

- 学び 滞在型の酒造り体験プログラムを提供

共に課題解決の道を探る「学校蔵の特別授業」

佐渡在住者や全国各地の方々を集め、佐渡から島国ニッポンの未来を考える特別授業を毎年6月に開催しています。10代から70代まで、熱量にあふれる多世代の人たちが混ざって学ぶことで、日本の未来を変えていく力になればと思っています。

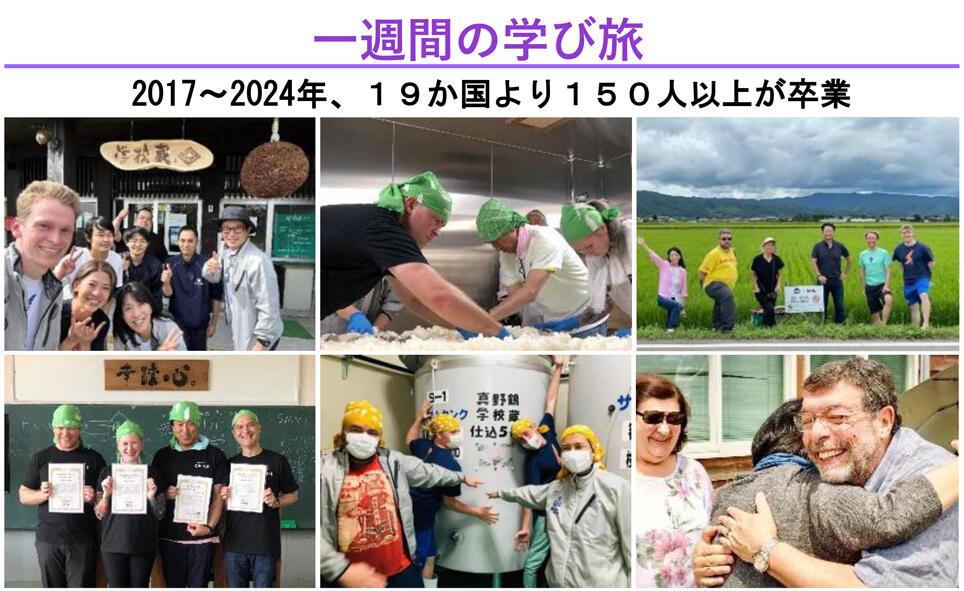

滞在型体験プログラム「1週間の学び旅」

佐渡に1週間滞在して酒造りを体験してもらうプログラムを提供しています。これまで19か国・150人以上の人たちが参加してくれました。ゲストハウスで一緒に食事をしたり、島の中で暮らすように旅ができるのが特長で、リピーターがとても多いプロジェクトです。お酒と地域のファンになって佐渡に家を買った方もいらっしゃいます。

空港を拠点として外需を誘致

南紀白浜エアポート 岡田 信一郎様

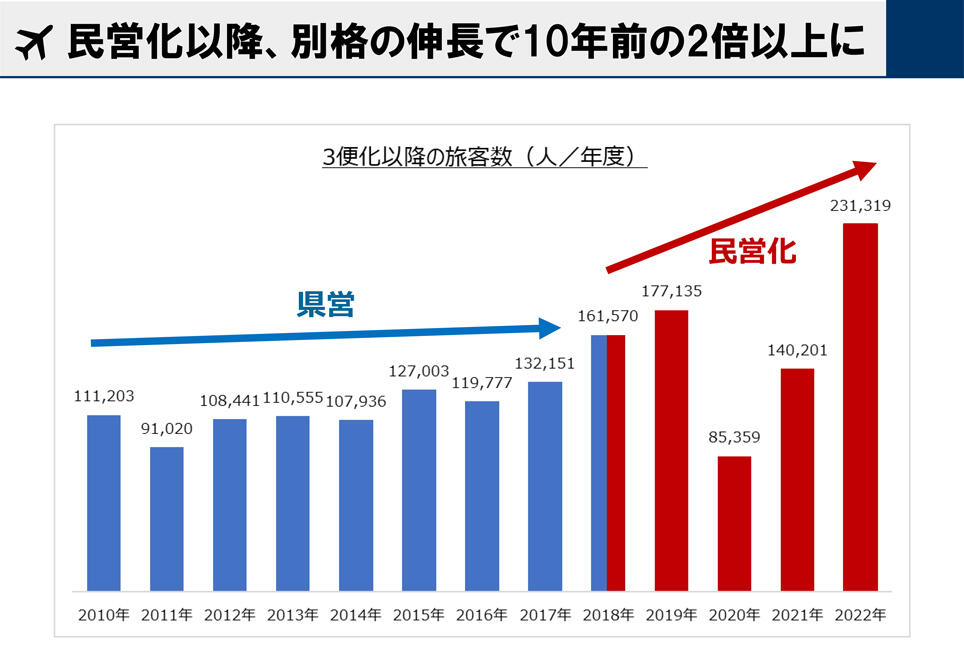

南紀白浜空港は羽田との便が1日3往復飛んでいる小さな空港です。私は2019年4月の民営化を機に経営に手を挙げ「空港型地域創生」をコンセプトに地域活性化に取り組んでいます。

小さな空港の発展には「地域の発展」が重要

私たちは安全安心な空港運営を行うだけでなく、地域に人を呼び込む「旅行事業」や、地域への投資を呼び込む活動にも力を入れており、紀南エリア広域の「地域連携DMO」(観光地域づくり法人)に空港として唯一登録されています。

行政区域を越えて外需を呼び込む

ある海外旅行雑誌で紀伊半島は「訪れるべき世界の地域」5位に選ばれています。「熊野古道」をはじめ、非常に魅力的な観光資源がある地域です。行政区域を越えて観光資源を磨き上げ、国内外から交流人口を呼び込み、新たな産業需要を創出することができれば、人口減少などの地域課題の解決にもつながります。

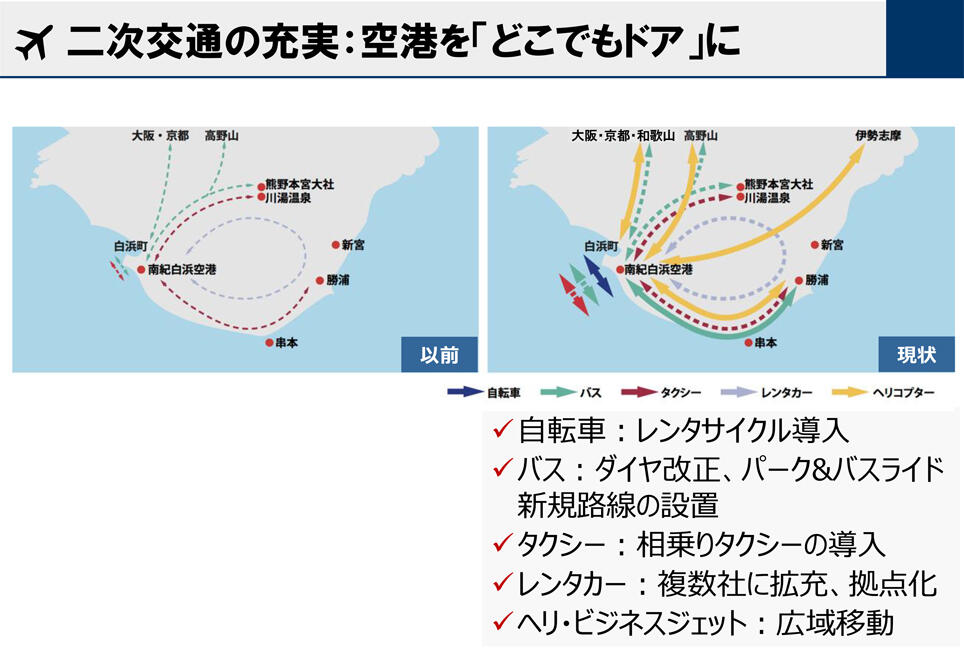

空港を「どこでもドア」に

私はインフラ企業を中心に経営コンサルティングに取り組んできた経験を活かして空港と接続する二次交通の整備にも取り組んでいます。自転車、バス、タクシー、レンタカー、ヘリコプターなど自治体をまたいでスムーズに利用できるように整備を進めています。

「富の移転」ではなく「知の移転」

他にも企業向けにワーケーションを推進したり、副業支援会社と提携して「自分の知見を地方創生に使いたい」と考える都市部の方と地元企業をマッチングしたりと、人が人を呼び、投資が投資を呼び循環していく仕組みづくりに尽力しています。こうした取組みを経て、南紀白浜空港の旅客数は10年前の2倍以上に伸長しています。

周囲を巻き込み、地域の循環の一員を増やす

フューチャー 山岡 浩巳

お二人から、関係者を巻き込んで地域活性化を継続的な活動にしていく上で必要なことを示唆していただきました。尾畑様からは「楽しんで夢中で取り組むこと。その様子を見て面白そうだと思ってくれる人たちが増えていった」、岡田様からは「パッションで実行していくこと。誰もやったことがない面白いアイデアは周囲のやる気をかきたてる」という言葉をいただきました。

周囲を巻き込みながら化学反応を起こしていくこと、そして巻き込まれた周囲の人々がネットワークの中で役割を見つけ、地域の循環の一員になっていくことが大切であるということが大変よく理解できました。