2025.04.22

CLOを支える「高度物流人材」|物流の未来をデザインする #1

大きな転換期を迎えている物流業界。フューチャーアーキテクトは、「物流×IT」で社会課題を解決することをミッションに、CLO(Chief Logistics Officer:物流統括管理者)の支援に取り組んでいます。

シリーズ記事「物流の未来をデザインする」第1回は、東京大学 先端科学技術研究センター 西成活裕教授をお迎えし、2026年度から一定規模以上の荷主企業に任命が義務付けられるCLOの役割と、CLOを支える高度物流人材について考察します。

※本記事は2025年3月に行った取材をもとに構成しています。

物流の位置づけをコスト戦略から社会インフラの共創戦略へ

引網 物流効率化法が2025年4月1日より段階的に施行されることを受け、物流人材に関する議論はこれまで以上に高まっています。中でも注目が集まっているのが、CLOを取り巻く議論です。今回は西成先生をお迎えし、CLOの役割とCLOを支える高度物流人材についてお話を伺いたいと思います。

まず、CLOの役割として掲げられている「物流の全体最適」の到達点を、西成先生はどのように捉えられていますか?

西成 「全体」が何を指すかがポイントです。CLOには、自社だけでなく、サプライチェーン全体を広く俯瞰する高い視点が求められると思っています。

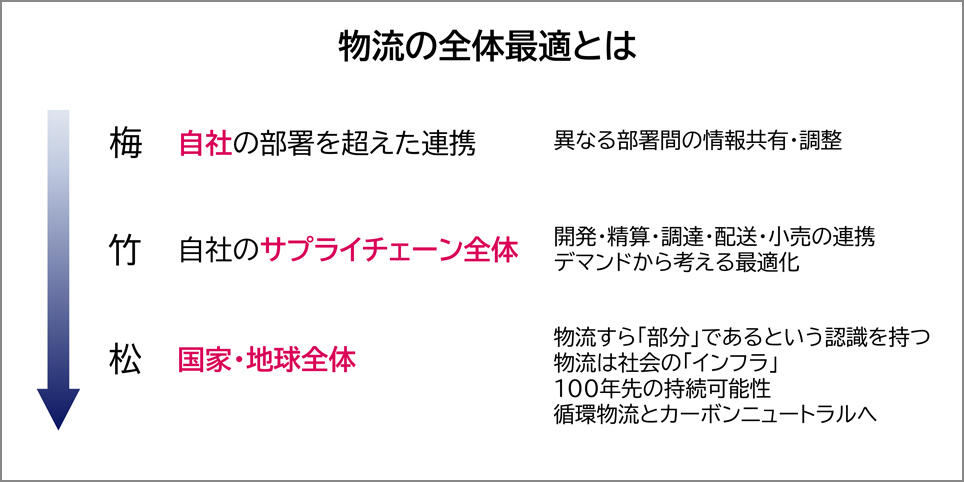

西成 私はよく「梅・竹・松」の三段階で説明するのですが、まず「梅」は、自社内の異なる部署と連携すること。物流をコスト中心の一機能ではなく、部門横断的な全社の経営戦略と捉えることから始めなければなりません。次の「竹」は、自社の域を出て、サプライチェーン全体の調達・生産・販売に至るプロセス全体と連携すること。そして「松」は、物流を「社会インフラ」と位置づけ、国家・地球全体の観点から、100年後の世界にも目を向けた持続可能性を確保していくことです。

西成 例えば、脱炭素の取組みではサプライチェーン排出量を算出するScope3という概念があり、海外ではサプライチェーン全体の戦略を考えていくCSCO(Chief Supply Chain Officer)という役職もあります。私が東京大学の学生たちに目指してほしいと伝えているのは、それをも超えた「松レベル」の全体最適化を考えられる人材です。

CLOを支えるチームに「高度物流人材」を

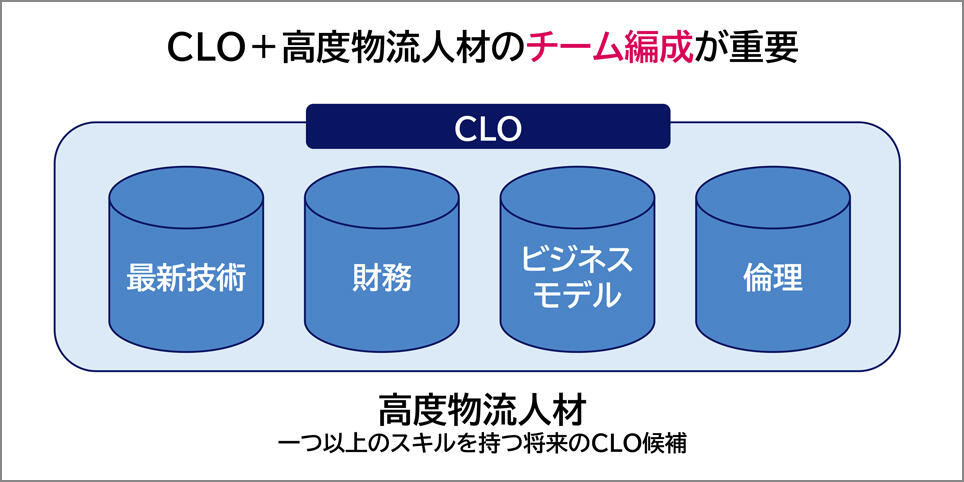

引網 西成先生はCLOが有すべきスキルセットを提唱されていますね。「最新技術」「財務」「ビジネス」「倫理」のいずれかのスキルを持つ将来のCLO候補を「高度物流人材」と定義し、物流の新時代を担う人材育成にアカデミアの立場から取り組まれています。

西成 全体を見渡すことのできるスーパーマンのような役割を一人のCLOが担うのは難しいことです。そこで、高度物流人材がCLOを支え、フューチャーアーキテクトのような外部パートナーも編成に組み込みながら、チームとして全体最適の完成形を目指していく方法が望ましいと思います。

《高度物流人材の専門性》

- AI・ロボット活用をはじめとする個別の技術を適切に評価し、統合して最適化できる「技術の視点」

- 部門横断の経営目線で会計を紐解き、調達先、メーカー、卸、小売での輸送、保管といったサプライチェーン全体に対して有用な解決方法を示す「財務の視点」

- 競争と協調を見極め、ライバル・異業種との協業を打ち出し儲かるビジネスモデルを設計する「ビジネスの視点」

- 非財務指標にも目を向け、人々の信頼と環境にも配慮する「倫理の視点」

産形 西成先生のお考えに共感するところが多くあります。我々フューチャーアーキテクトは、創業時からCIOの右腕というポジションで、「経営の視点」と「技術の視点」を大切にしながら、企業の変革を支援してきました。私自身、荷主企業にあたる流通・小売業界のお客様の業務改革を支援してきましたが、一つの領域で解決できる課題は多くありません。広い視座で課題を捉え、いかにして利害関係をまとめて合意形成していくか。変革のインパクトを大きくするためには、「トータルデザイン」の考え方が必要だと感じています。

産形 「財務の視点」もあらゆる改革を進める上で欠かせません。CLOを支えるチームには、「ビジネスの視点」で物流コストを企業価値の向上に転換していく新たな発想が必要です。また、「倫理の視点」は、サプライチェーン上の協調関係を構築していく過程で必要になってきますよね。

西成 私はCLOにとっては「倫理の視点」が特に重要ではないかと思っています。日本が物流危機に直面している中、自分の会社が苦しいときは競合他社も同じように苦しんでいるはずです。そこで、一社では解決できない物流課題をライバルと手を組んででも一緒に乗り越え、地球環境まで考え、倫理観をベースに異分野・異業種と協力していく「越境力」を発揮することが、CLOの役割だと思います。

後編では、競合企業や異業種とのコラボレーションによる「持続可能な物流の共創」を実現するための人材育成について考察します。